航空用途の厳しい軽量化要求が革新的な材料開発を迫る

固体酸化物形燃料電池(SOFC)の材料を一新

中部大学 理工学部 数理・物理サイエンス学科

橋本真一教授

電気化学セル評価装置と橋本教授

今回は、2016年度にフィジビリティスタディフェーズ(以下、FS)に採択された後、2017~2020年度に研究フェーズを実施し、現在もJAXAと共同研究を続ける中部大学 橋本真一教授の研究チームの挑戦をご紹介します。

現在、省エネルギーと動力の高効率化のために、自動車や航空機などの電動化が進んでいます。中部大学の橋本真一教授は、2016年にイノベーションチャレンジのFSに採択されて以来、固体酸化物形燃料電池(SOFC)の航空機への利用を模索しています。航空機が求める厳しい軽量化に応えるため、「SOFCのすべての材料を一新しよう」と大きな目標を立てました。新しい世界へ踏み出すきっかけとなったイノベーションチャレンジと、現在も続いている研究開発の成果について橋本教授に聞きました。

固体酸化物形燃料電池(SOFC)の航空関連での利用を模索

ーイノベーションチャレンジに応募したきっかけを教えてください。

2015年に日本と欧州連合(EU)が共同で航空関連の研究を行うプロジェクト「SUNJETⅡ(サンジェットツー)」が始動しました。これに参加していたエアバスなどの航空機メーカーが、航空機の省エネルギーと動力の高効率化の観点から「電動化」に興味を持っていたため、私のような燃料電池の研究者も、航空業界の皆さんに研究の話をする機会を得ることが出来ました。その際にJAXAの方と知り合うことができ、イノベーションチャレンジという公募制度について知りました。そして、2016年に応募して約半年間のFSの後に、採択され、研究フェーズに移行しました。

私が研究している「固体酸化物形燃料電池(以下、SOFC)」は、他の燃料電池に比べ効率が高いことが特長で、開発当初は小型の発電所などの用途のために開発されてきました。しかしその後、幅広い用途が検討されることになりました。エネファームとして知られる家庭用燃料電池にはSOFCが搭載されているものがあります。エネファームは、効率的に発電するだけでなく、発電に伴って発生した熱でお湯を沸かして使うので非常に効率の良いシステムです。

一方でこの頃は、日産がEVにレンジエクステンダーとしてSOFCを採用してデモンストレーションするなど、定置型だけではなく、移動体へのSOFCの応用の機運が高まりつつある段階でもありました。このようなタイミングで、JAXAを介して航空産業という未知の世界とつながることができたのは、私にとって非常に幸運だったと思っています。

ー「SOFCで飛行機を飛ばす」というアイデアで応募されたのでしょうか?

現在私は、「SOFCは従来よりも離着陸距離の短い(< 200m)小型機を飛ばすのに適している」と考えており、「航空機を飛ばす推進力」にすることを目標に研究・開発を続けています。しかし、2016年度いっぱいでFSを終えた時点では、リージョナルジェットの装備品を動かすための補助動力装置(APU)として開発しようと考えていました。というのも、現状の航空機では、ガスタービンを使いAPUを動かしていますが、発電に限ってみれば、非常に効率が悪かったからです。ところが、研究フェーズに入って詳しく調べてみると、緊急時のAPUに求められる出力を新規開発するSOFCで得るのは難しいことがわかりました。こうした経緯から小型航空機の推進力としてのSOFC開発へ舵を切ったのです。

ただ、いずれにしても厳しい軽量化が求められるため、「SOFCを軽量化するための要素技術の開発」というアイデアはイノベーションチャレンジに応募した当初から現在まで変わっていません。

妥協しない軽量化を目指してすべての代替材料の開発に挑む

ーSOFCの軽量化について、具体的に教えてください。

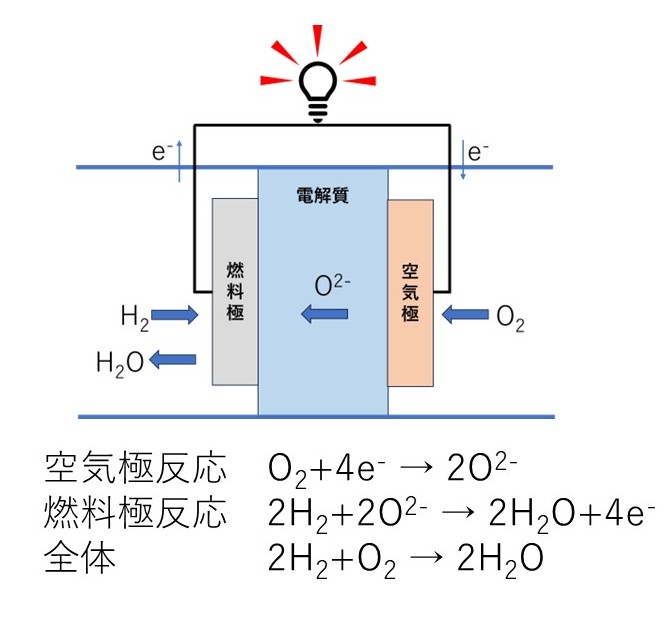

図に示すように、水素(燃料)と酸素(空気)が反応して水を生成する際に、反応熱を電気エネルギーとして取り出すのが、燃料電池です。酸素を取り込む「空気極」と、取り込んだ酸素がイオンになって移動するための「電解質」、酸素イオンと水素が反応する「燃料極」からできています。図に示した組み合わせを1単位としてセルと呼びますが、1つのセルでは十分な出力が得られないので、セルをいくつも積み重ねて使います。その際、水素と酸素が混合せずに、セルとセルを電気的に直列に配置するための導電性の仕切り板が、「インターコネクタ」です。SOFCは、この「電解質」に固体酸化物のイオン導電体を用い、4つ全ての部材が固体で構成されており、燃料電池の中でも最も効率が良いとされています。このプロジェクトでは、この4つの部材すべての軽量化にチャレンジしました。

材料を変えなくても各パーツを薄くしたり小さくしたりすることでも軽量化は図れますが、私は材料そのものを軽いものに変えることにこだわりました。これは、世界でも初めての試みです。長年の研究開発の末に誕生した現在のSOFC材料を変えるのですから、容易ではないことはわかっていましたが、せっかく支援を受けて研究させていただくので、思い切って大きな目標を立てました。

固定酸化物形燃料電池(SOFC)の発電の模式図

ー「新しい材料の開発」に挑戦されているということですが、進捗状況はいかがでしょうか。

ここまでいくつも壁にぶつかりましたが、材料の要素技術研究はかなりうまくいっていると思います。電解質は酸素イオン導電性を有するカルシウム(Ca)とチタン(Ti)、スカンジウム(Sc)、酸素(O)からなる物質に注目して開発を進めています。この物質系には、新しい展開があり、Ca量を僅かに変えることにより、酸素イオン(O2-)だけではなく、プロトン(H+)も伝導する混合イオン導電体であることが分かりました。

混合イオン導電体は、二酸化炭素(CO2)と、水(H2O)から、余剰電力を用いて燃料合成する電気化学デバイスの重要な要素にもなることから、航空用途とは別に、そのイオン導電機構などについて、基礎研究を進めています。

燃料極にはこの電解質とニッケル(Ni)の多孔質サーメット(酸化物と金属の複合材料))を採用しています。インターコネクタは、従来の重いステンレス合金から、コーティングしたチタン系の合金に変更できそうです。空気極は中部大学の特別研究費で開発を進めた結果、イオン導電体と電極活性の高いLaNiO3を複合化することで高性能化ができそうだとわかりました。現在これらのパーツをセルとして組み上げる段階に入っていますが、特に各パーツを接合する部分の課題の解決に取り組んでいます。

こうして4つのパーツの材料がそろえば、材料そのものの軽量化と、電池の性能の向上によって、従来のSOFCの重量を60%削減できる可能性が出てきました。また、セルを積層してシステムにした場合には、0.6kWkg-1以上の重量出力密度が期待でき、これだけの性能が出せれば、3人以上の搭乗員で最大巡航速度360 km/h程度、離着陸距離が200m未満の小型短距離離着陸機(STOL)を実現し、これまでの同クラスの軽飛行機のおよそ半分の燃料で飛ばせると試算しています。これは、既存の軽飛行機をベースに考えた試算なので、最終的には、燃料タンク容量やSOFCのシステムの最適化などにより、6~9名程度の乗員が実現できれば、省エネルギーを実現しながら、プライベートジェットや既存の公共交通機関よりも利便性の高い「空飛ぶクルマ」として、普及すると考えています。

解質に用いたセラミックス材料(Scを添加したCaTiO3をベースにしたもの。)右がイノベーションチャレンジで酸素イオン導電体として開発した組成のもの。左はCaを僅かに増やした組成で、顕著なプロトン-酸素イオン混合導電性が発現したもの。

航空産業のニーズを知り材料開発を共に行う仲間と出会い革新的な成果を残す

ーイノベーションチャレンジに参加して良かったことを教えてください。

先ほど、「リージョナルジェットのAPUにSOFCは適さないことがわかった」と話しましたが、これはJAXAの方の調査で明らかになりました。研究当初、私は航空産業には詳しくないので、JAXAからさまざまな情報をいただいて進んできました。「このチャンスに次につながるものを開発したい」と強く思っていたので、密にコミュニケーションを取りましたし、徹底的に調査をしてSOFCの性能向上の目標を数値で示すこともしました。こうして航空産業における自分の研究の価値について把握することもできました。

FSの半年間には、特に研究開発に必要な人とのつながりに注力しました。具体的には、かつて在籍した東北大学では川田達也教授、八代圭司准教授(現島根大学教授)、吉見享祐教授、さらに、産業技術総合研究所先進コーティング技術研究センター(当時)の土屋哲男副センター長を始めとする研究員の皆さんに、色々と相談を差し上げ、研究の協力を仰ぎました。私が中部大学に異動し、イノベーションチャレンジに採択されてからは、さらに中部大学の伊藤響教授、鈴木建司技術員、波岡知昭教授とその研究室の学生に研究に加わってもらい、プロジェクト後半では、東北大学の高村仁教授にも参加して頂いて、革新的なチャレンジができました。また、中部大学学内の宇宙航空学科の先生方をはじめ、航空関係の研究者やメーカーの方などと幅広い交流から知見が得られたことも、私にとっては大きな収穫になりました。

学生が製作した電気化学セル評価装置。これを用いて、燃料電池条件での発電特性も調べることが出来る。

ー最後に、これからイノベーションチャレンジに参加する方々へのメッセージをお願いします。

航空産業はそれほど大きなマーケットではありませんから、私は自動車産業も視野に入れながらSOFCの研究を進めてきました。しかし、航空業界では現在、電動化をはじめカーボンニュートラル、AIの活用などに対応するために大きな変革が起こっており、これまで航空産業と関連性が薄かった分野に参入のチャンスが巡ってきています。

イノベーションチャレンジに採択されたことの一番の収穫は、学術的な成果を上げられたことですが、それに加えて、航空機に搭載することを目的にした「SOFCの軽量化のための材料設計」は多くの方々の興味をひいて、招待講演を頼まれるなど自身の研究を紹介する機会が増えたことが非常に良かったと感じています。そして、このチャンスをより多くの方々につかんでいただきたいと思っています。

橋本教授と研究チームの学生の皆さん