航空機の低層風観測システムの“空飛ぶクルマ”への応用:JAXAの全面バックアップで時流の先端へ

音波を使った上空風監視センサと情報提供システムを組み合わせる

株式会社ソニック

取締役 伊藤芳樹 氏

株式会社ソニック 取締役 伊藤芳樹 氏

今回は、2023年度にイノベーションチャレンジの研究フェーズを終え、現在は社会実装に向けてチャレンジを続ける株式会社ソニック(以下、ソニック)の挑戦をご紹介します。

ソニックは、気象観測機器や魚群探知機など、超音波技術を活用した計測機器を開発、製造している企業です。JAXAとのかかわりは長く、イノベーションチャレンジの前に行われていた公募制度「JAXAオープンラボ公募(※1)」にまでさかのぼります。同社取締役の伊藤芳樹さんに、現在開発中の「次世代型低層風情報提供システム(次世代型SOLWIN)」とイノベーションチャレンジについて聞きました。

航空機用の低層風情報提供システム(SOLWIN)を改良し、“空飛ぶクルマ“に応用

ーJAXAとはイノベーションチャレンジの前から共同研究をされていらしたのですね。

はい。JAXAオープンラボ公募(以下、オープンラボ)の頃から10数年間、音波を使って上空の風を測定し情報提供をするシステムの共同研究を続けています。

オープンラボでは、私たちの「滑走路上空の気流を数分ごとに計測する装置」とJAXAの「風情報提供システム技術」を組み合わせて、航空機用の「低層風情報提供システムSOLWIN(Sodar-based Low-level Wind Information、以下SOLWIN)」を開発しました。

ドップラーソーダ(※2)と呼ばれる測風センサを使って、地上高70ft(フィート、およそ21m)から上空300ft(およそ90m)までの低層の気流の3次元成分(正対風、横風、上下流)とガスト(突風、乱れの強さ)を測定監視することができる装置です。

これは、空港の滑走路上空の風情報をリアルタイムに提供できるので、風の影響を受けやすく、風の乱れが起きやすい離着陸時にパイロットや運航関係者に非常に有用と支持されています。2024年までに4か所の空港で実装運用されてきました。

このSOLWINの開発では、今後の事業化が期待される“空飛ぶクルマ”eVTOL(経済産業省の正式名称は「電動垂直離着陸型無操縦者航空機」)にJAXAが技術開発の軸足を徐々に移していったこともあり、私たちもそれに対応した測定器を作ろうとイノベーションチャレンジに応募しました。

ーイノベーションチャレンジではどのような測定器の開発を目指したのですか。

ドローンをはじめ空飛ぶクルマは、小型飛翔体で低空を低速で飛行するため、既存の航空機に比べて気流の変化の影響を受けやすいので、離着陸場上空の気流の動きをより正確に検知する必要があります。そこで空港用の測定機SOLWINを、空飛ぶクルマが離発着するバーティポート用に改良することを考えました。しかしSOLWINは音漏れが大きく、バーティポートがあるような市街地にはあまり向いていません。 また汎用性を高めるため、小型化して価格を抑えることも必要で、音漏れの低減と小型・低価格化した「次世代型SOLWIN(小型SOLWIN)」を提案しました。

「音漏れ低減化」と「小型・低価格化」を目指して

ー次世代型SOLWINの仕組みを教えてください。

音漏れを低減するには、音波をこれまでの2kHzから4kHzへ周波数を上げることにして音響素子を変えました。

周波数4kHzのあたりに感度のピークをもつスピーカー(直径8㎝)を12×12の行列配列で組み、離着陸点のそばに置いて、50~100ミリ秒の音のパルスを2秒間隔で上空に射出します。

真上方向、そして東、北、西、南と5方向に順番に向きを変えて射出すことができます。音波を射出して、受信面まで戻ってくる間に、まったく風がなければ4kHzのまま返ってきますが、向かい風や追い風を受けると周波数がズレます。

そのズレを周波数解析して検出すると、上空の上下方向と東西方向、南北方向の風の成分がわかるので、それらを合成して風向・風速、上下流を算出するのです。

垂直方向には10m間隔で300ft(およそ90m)まで、水平方向には高さの15%の空間(高さ90mの場合、周辺13.5mまで)の風が感知できます。

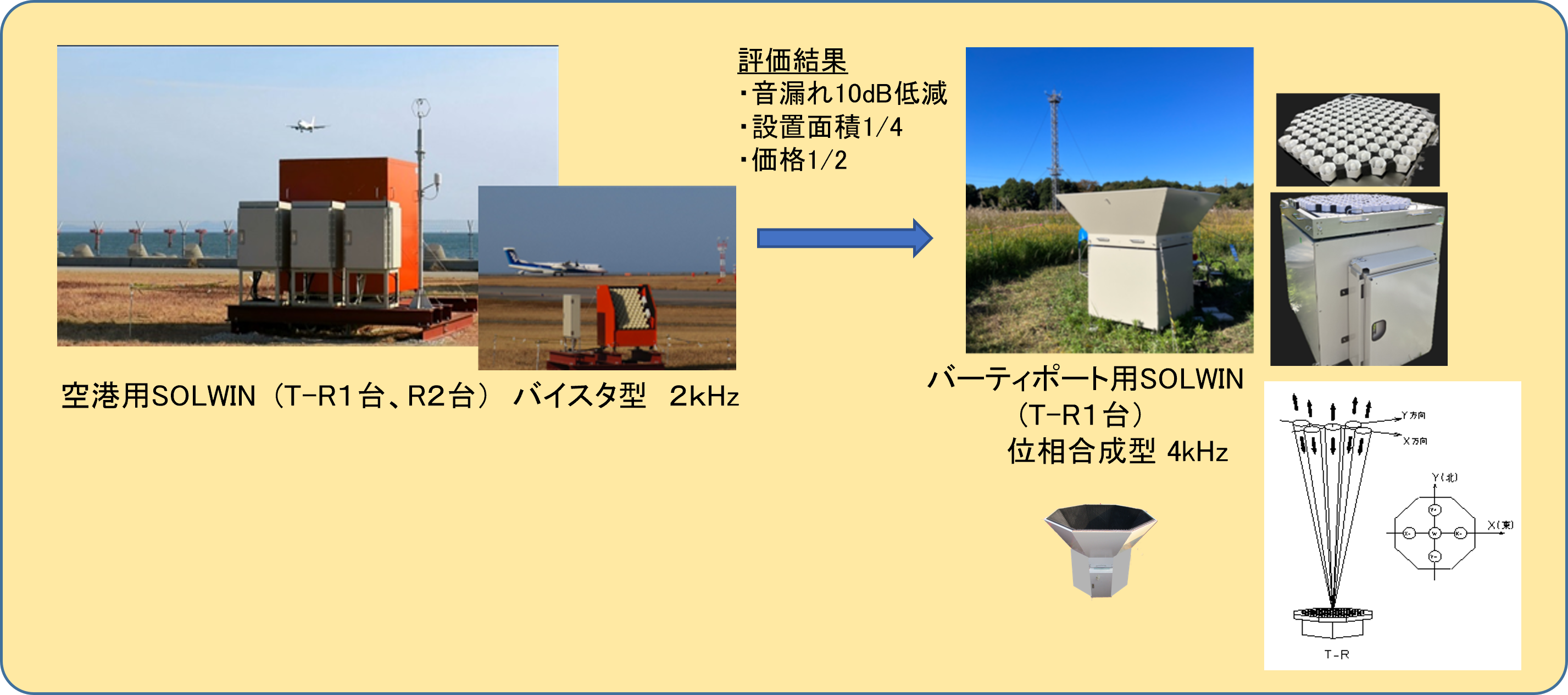

パルスの間隔(2秒間)×音波を出す3方向(真上と、東か西、南か北)、つまり最短6秒間隔で3次元の測定ができるのです。実証試験では、SOLWINと比べて、音漏れは10dB低減し、設置面積は1/4に、価格は1/2にという結果が得られました。

SOLWIN(左)と次世代型SOLWIN(右) 。音波を出すスピーカーを4KHzのものに変えた。測定高度は低くなるなどデメリットもあるが、音漏れの低減化と小型・低価格化に成功した。

ーJAXAとはどのように研究を進めたのでしょうか。

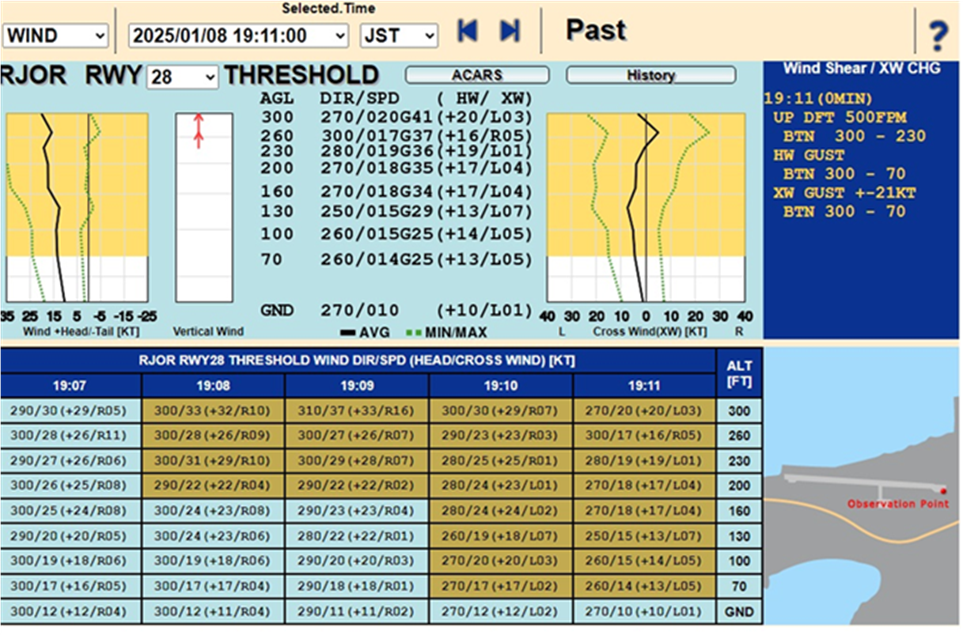

弊社は航空分野では素人なので、JAXAの皆さんに航空の専門家による委員会を立ち上げていただいたり、パイロットや地上運航関係者の意見を聴取していただくなど、仕様要件の策定とデータ評価などについて助言をいただいています。 おかげで、SOLWINのデータの情報提供画面では、高さや速さの単位を航空業界で用いられるftやノットにしたり、風向を単に方角ではなく航空機に対しての向きにしたりなど、表示方法をわかりやすく変更することができました。 次世代型SOLWINは、滑走路を必要としないバーティーポートでの使用を想定しているので、情報提供画面も修正する必要がありました。 研究フェーズが終わった現在も、その点については、JAXAやJAXAが立ち上げた社会実装についての検討会で業界の専門家の助言を仰いでいるところです。

JAXAから助言を受けて改良した、パイロットや運航関係者に提供される情報画面(SOLWIN版)。デジタル値で風向・風速、グラフで正対風、横風を表示している。上下流が強いと矢印も出現する。一定の閾値(いきち)を超えたら、右の青い画面に注意を促すメッセージも表示される。内容は1分間隔で更新。

ーイノベーションチャレンジは2023年度で研究フェーズが終了していますが、次世代型SOLWINは社会実装に向けてどのくらい進んでいるのでしょうか。

JAXAから航空関係者との関係構築を全面的にバックアップしていただいたおかげで、小川航空株式会社の大阪ヘリポートで、2024年12月から試験運用を始めました。 現在、システムの評価を検証していますが、騒音レベルが基準を満たすにはあと一歩のところです。 そこで、人間の耳には聞こえない40kHzの超音波を出して、これに変調をかけて2kHzの音波を生成する「第二世代の次世代型SOLWIN」を並行して開発しています。最終的には「音が出ない音波レーダ」を目指す予定です。

ー最後にイノベーションチャレンジに興味がある方々へのメッセージをお願いします。

SOLWINの実用化はJAXAとの共同研究がなければ実現しなかったことですし、次世代型SOLWINは大阪府の2025年大阪・関西万博を契機とした空飛ぶクルマの商用運航の実現に向けた事業(空飛ぶクルマ都市型ビジネス創造都市推進事業)に採択されたのですが、これらはまさしくイノベーションチャレンジのおかげです。

中小企業は経験と勘に頼った商品開発をしがちですが、JAXAの制度は応募段階から計画を立てて新規性や実現可能性を提示し、成果の有用性も見通す必要があります。計画段階から常に専門家の助言で修正の道筋を示していただけるので非常にありがたく、感謝しています。

環境機器部営業グループ主任の宮﨑 真 さん(左)と取締役 伊藤さん(右)。宮﨑さんもSOLWIN開発の頃から実証試験に出向くなど、次世代型SOLWINの開発を支えている。

※1 国内のより多くの企業・大学等が、宇宙航空に関連する製品・サービスやJAXA技術を活用した製品・サービスの創出を目指す研究を促進するための公募型共同研究制度。現在は終了している。

※2 音波を上空に射出し、空気の密度(温度)の違いによる反射波を受信して、風向・風速を計測する装置。