「機体騒音低減技術の飛行実証(FQUROH[フクロウ])※」プロジェクトは、2015年に開始されました。旅客機の機体騒音の主音源である高揚力装置と降着装置それぞれに対する低騒音化技術を実機に適用し、飛行試験において低騒音化の効果があることを実証することにより、実用化に必要な設計技術の獲得を目指しています。

※Flight Demonstration of Quiet Technology to Reduce Noise from High-lift Configurations

背景

これまで空港周辺における旅客機の騒音は、ジェットエンジンの高バイパス比化によって大きく低減してきていますが、今後20年間で現在の2.4倍と予想される航空輸送量の増加に伴い、低騒音化は今後も旅客機開発の重要な課題となっています。

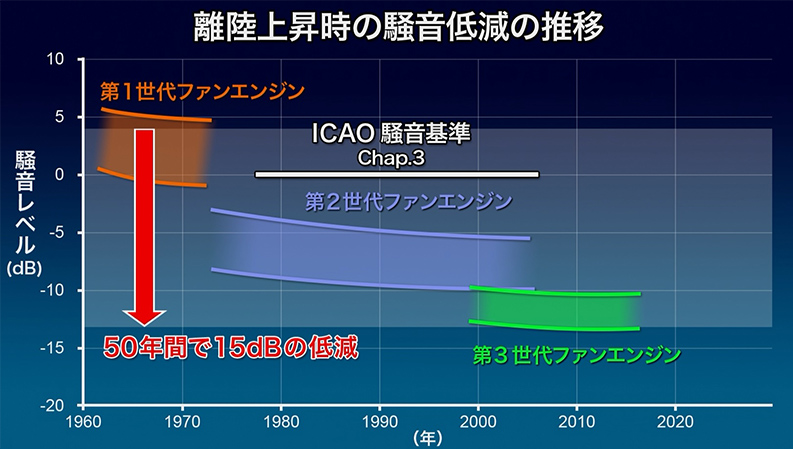

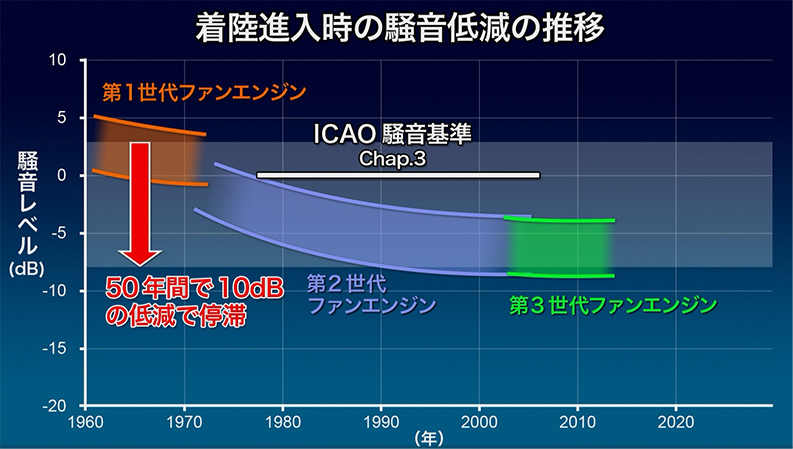

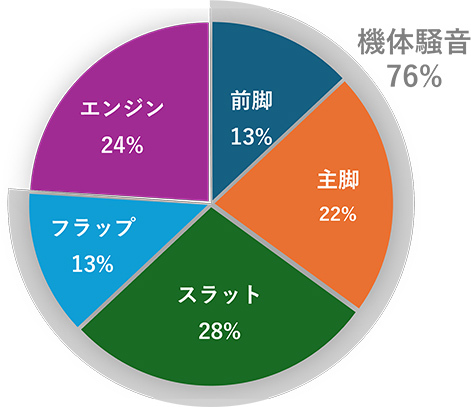

最新の旅客機の騒音は、離陸上昇時の騒音はエンジンの改良により大きく低減してきましたが(図1)、着陸進入時の騒音はこの20年間は停滞傾向にあります(図2)。その主な原因になっているものが、機体の高揚力装置(例:フラップ、スラット)や降着装置(例:主脚、前脚)から発生する空力騒音(機体騒音)です(図3)。将来の静かな旅客機を開発していくために、この機体騒音を低減する技術の確立が求められています。

50年間で15dBの騒音低減が見られます。

50年間で10dBの騒音低減で停滞しており、着陸進入時の騒音低減が課題になっていることがわかります。

航空機の騒音源は、機体騒音が76%を占めていることがわかります。

プロジェクトの目的

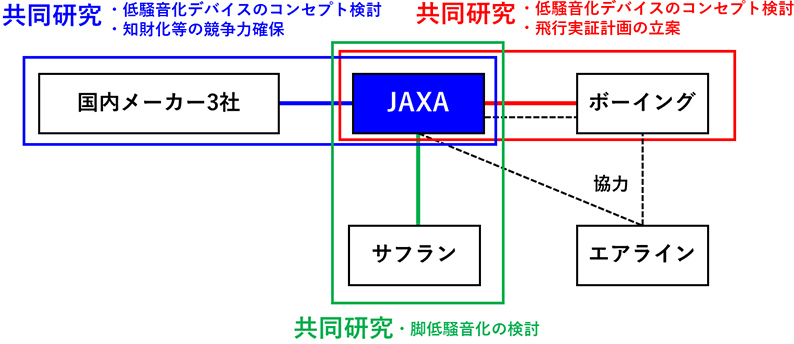

JAXAでは、国内外のメーカー、研究機関、大学などと協力関係を結び(図4)、基盤となるCFD(計算流体力学)技術やCAA(計算空力音響学)技術、風洞試験技術を開発し、高揚力装置や降着装置から発生する騒音の発生メカニズムを解明するとともに、実際の機体に適用可能な騒音低減技術の研究を行ってきました。しかし、実機開発にこのような研究成果を生かすには、世界的に見てもいまだに技術的なギャップがあります。

例えば、騒音レベルの予測には、数値解析法での物理現象のモデル化、風洞試験での実機と模型のスケール差などによって生じる不確実性があります。これら技術を実機の設計ツールとして使うためには、その信頼性に対する知識と経験が分かっている必要があります。さらに、実機設計では、高揚力装置、降着装置いずれも、空力性能、構造強度・重量、収納機構などの制約の下で目指す低騒音化を達成する必要があります。このような実用レベルまで低騒音化技術を成熟させていくには、設計技術と低騒音化法の実用性を実機で実証し、技術改良を繰り返す必要があります。

そこでFQUROHプロジェクトでは、これまでの研究成果を基礎に、実機の高揚力装置と降着装置を低騒音化するための設計を行います。そして、それらに基づき機体を改造し、飛行試験により低騒音化の効果を調べていくことにより、旅客機に適用できる低騒音化技術を確立することを目的としています。

国内外のメーカーと、実用化に向けた共同研究を実施しています。

プロジェクトの歴史

JAXAにおける機体騒音低減技術のプロジェクトは、FQUROHプロジェクト(以下、FQUROH-1プロジェクト)とFQUROH-2プロジェクトの2段階に分かれています。

FQUROH-1プロジェクトでは、JAXAの実験用航空機「飛翔」を用いて、実証試験までのプロセスの確立と技術実証結果を得ることを目指しました。具体的には、航空機の「フラップ」や「主脚」における低騒音化デバイスの形状検討を行ったうえで、2016年、2017年には飛行実証試験を行いました。

FQUROH-2プロジェクトでは、FQUROH-1プロジェクトで確立した技術を用いて、主に中型旅客機への実装化を目指します。さらに、「フラップ」や「主脚」に加え、「飛翔」にはなかった「スラット」での低騒音化デバイスの開発も行っています。

- 2005

- 機体騒音の基礎研究を開始

- 2015

- 低騒音化技術の実用化を目指し、JAXA実験用航空機「飛翔」次いで90席クラスリージョナルジェット機を実証機に想定してFQUROHプロジェクトを開始

- 2016

- 石川県のと里山空港で「飛翔」を用いた予備飛行実証試験に成功

- 2017

- 「飛翔」を用いた飛行実証試験を成功

- 2021

- 200~400人乗りの中型旅客機をターゲットとした連携体制を構築

- 2024

- FQUROH-2プロジェクト開始