今年度の最初の飛行実験はMuPAL-εのBVI騒音計測のフライトです。

BVI(Blade-Vortex Interaction、ブレード渦干渉)騒音とは、ヘリコプタが降下してくる時等に発生する「バタバタ」という大きな騒音です。飛行場やヘリポートに着陸する際、降下とともにBVI騒音が発生することが多く、騒音被害を低減するためにはこのBVI騒音を小さくすることが課題となります。

ここでBVI騒音がどのように発生するか簡単に説明します。

ヘリコプタが飛行する時、メイン・ロータのブレード(1枚1枚の長い翼)の外側の端から強い渦(翼端渦)が発生します。メイン・ロータは回転しているので、ブレードは自身や他のブレードが出した翼端渦の近くを通ることになり、この時ブレードの表面上に急激な圧力の変動が発生します。この圧力変動が周囲に伝わってバタバタという騒音になるのです。

■参照

航空プログラムグループ 広報誌

「航空プログラムニュースNo.04」

ヘリコプタのBVI騒音低減化技術の研究開発

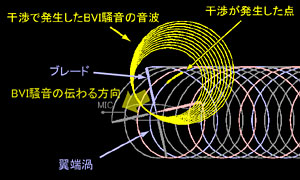

この動画(図をクリックして下さい)はBVI騒音が発生し伝わる仕組みをイメージにしたものです。ブレードと翼端渦が交差した点から広がる円が音波を表していて、円が集中している方向に大きな騒音が伝わります。この動画ではマイク(MIC)の方向に伝わるBVI騒音だけを取り出して見ていますが、実際には他のブレードと翼端渦の組み合わせによってもBVI騒音が発生するため、複雑な指向性を持つことになります。

BVI騒音の大きさは飛び方によって変わります。今回の実験では飛行条件(そのときの機体の速度や姿勢など)とBVI騒音の大きさの関係を詳しく調べるために、MuPAL-εのノーズ・ブームにマイクを取り付けて(図2)、ヘリコプタから発生するBVI騒音を計測しながら飛行しました。

図2 ノーズ・ブームに取り付けた機外搭載マイク。マイクの先端には、空気の流れの影響を抑えるためのノーズコーンが取り付けられています。

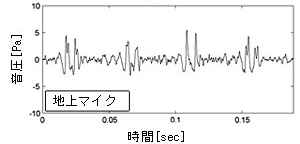

騒音を計測するために、どうしてわざわざ機体にマイクを付けるのかというと、BVI騒音が発生するメイン・ロータのすぐ近くで計測することによって、騒音が空気中を伝わる時に受ける影響を小さくすることができるからです。また、音が発生する点とマイクの位置関係を一定に保てるので、ドップラー効果(音源とマイクの位置関係が変化する時に音の周波数が変化して聞こえる現象。救急車のサイレンが高くなったり低くなったりするのと同じです)の影響を受けない計測が可能になります。図3は今回の実験で使った機外搭載マイクと地上マイクで計測した騒音からBVI騒音の成分を取り出した波形です。機外搭載マイクの方が BVI騒音の特徴的なピークがはっきりと計測できています。機外搭載マイクで計測した音と地上マイクの音を聞くにはボタンをクリックして下さい。

図3 機外搭載マイクと地上マイクで計測したBVI騒音の波形。

横軸はメインロータ1回転の時間に合わせてあります。

これまでの実験では機外搭載マイクがBVI騒音計測に有効であることを確認してきました。今回の実験の目的は、地上の騒音被害を予測するモデルの開発に向けて飛行条件とBVI騒音の関係を精確に計測することです。風や空気の乱れがあるとヘリコプタの速度や姿勢などの飛行条件が変わり、発生するBVI騒音も変化してしまいます。安定して飛行している間にBVI騒音を計測するために、風が弱く、空気の乱れが小さい日の出前後に飛行することにしました。そこで今回の実験は夜間でも離着陸できる千葉県の浦安ヘリポートで実施することになりました。

JAXAで夜間に実験フライトをする場合、パイロットは実験前の90日の間に夜間フライトの実績が無いといけません。そのため今回の実験に先立って、パイロットは夜間の離着陸の訓練をしました。浦安を離陸して5分ぐらいでもう東京タワーが足下に見えます。

JAXAで夜間に実験フライトをする場合、パイロットは実験前の90日の間に夜間フライトの実績が無いといけません。そのため今回の実験に先立って、パイロットは夜間の離着陸の訓練をしました。浦安を離陸して5分ぐらいでもう東京タワーが足下に見えます。

[このページを共有]