今年度から始まった新しい研究をご紹介します。

地震等の大規模災害が発生した場合、ヘリコプタは救助・物資輸送・情報収集等の目的で被災地周辺を飛行します。

近い将来、情報収集等については、無人機も活用されるようになります。

MuPAL-εが久しぶりの実験飛行に出発です。

MuPAL-εが久しぶりの実験飛行に出発です。

気温は34度。この機体は飛行規程により36度までしか運用できないので、夏場は気温が気になります。格納庫を出てから飛行場に到着するまでの間だけでも機内の温度は相当高くなるので、実験用の機器への影響も心配です。でも、この機体はクーラーが良く効くので、エンジンをかければ機内はすぐに快適な温度になります。ずっと外にいる整備士の方は大変ですが...。

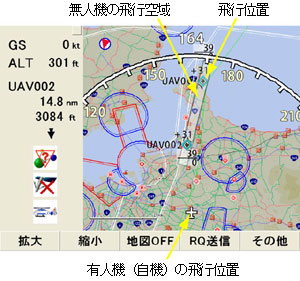

三浦半島上空で仮想的に無人機の飛行空域や飛行情報をパイロット用ディスプレイに表示して実験を行いました。青や赤で示されているのは、実際の空港や基地の管制圏です。

大樹航空宇宙実験場の全景。赤と白の目立つ大きな格納庫の隣に、大気球指令管制棟(写真右端)が完成しました。

毎年4月のうち一週間が、文部科学省によって「科学技術週間」と決められます。これは、科学技術について興味や関心を持ち、理解を深めるきっかけになれば、という目的で設けられたものです。この期間に博物館や科学館、研究施設、大学などが、施設を一般公開したりイベントを行ったりします(http://stw.mext.go.jp/)。

今年は4月14日から20日までの一週間が「科学技術週間」となりました。

(左)準備中です。機体同士がぶつからないように注意しながら移動させます。

(左)準備中です。機体同士がぶつからないように注意しながら移動させます。

(右)機体たちの周辺に柵を並べていきます。

今日はメーカさんや航空機の修理改造業者さんをまじえて、赤外線カメラを取り付ける位置を相談しました。

数日前に撮影したハンディカメラの映像や、機体との相性を考えて、意見を出し合います。位置によって、赤外線カメラの設計も変わってくるので、みなさん真剣です。

今日の結果、赤外線カメラは機体のおなかの下に取り付けられることになりました。

SAVERHの飛行実験が始まる5ヶ月前、ハンガーではこんなことが起きていました。

[このページを共有]