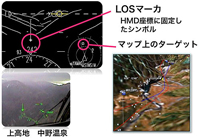

軍用機の分野では、HMDは攻撃目標を補足するために使われることがありました。ディスプレイ上に照準を描き、合わせた目標の向きにミサイルなどを連動させるわけです。この技術は例えば遭難者を上空から見つける用途にも適用できます。SAVERHでは島津製作所が海上自衛隊の捜索救難任務向けに開発した技術をベースに、遭難者をHMDで見つけてその座標を記録する技術を開発しています。どうやるかというと。

まずパイロットが頭を動かして、HMD上に表示されるLOS(Line of Sight)マーカ(+)を地上の目標にあわせます。

まずパイロットが頭を動かして、HMD上に表示されるLOS(Line of Sight)マーカ(+)を地上の目標にあわせます。

ここでボタンを押すとその時点でのマーカの視線方向と三次元地形データベスから読み取った地表面との交点が計算され、記録されます。記録されたマーカ位置は地図上にも表示されます。

10月28日の飛行では、初めてこの機能を試してみました。

10月19日の日曜日、調布飛行場で13回目となる飛行場まつりがひらかれました。

日曜日にはめったに開くことのないハンガーの扉も、今日は朝早くから開けられています。

MuPAL-εはトーイングカーに、MuPAL-αは四輪駆動車に、それぞれ引かれて出てきました。今年の飛行場まつりへはこの2機が参加します。去年に続いてMuPALsがそろって出演です。

ボナンザはお留守番です。

ちょっと淋しそう....?

ちょっと淋しそう....?

奥多摩消防ヘリポートをご存じでしょうか。東京消防庁が管理するヘリポートで、JR奥多摩線の終点である奥多摩駅の北の山稜に位置し、救急患者の搬送などに使われています。救難・捜索のためのシステムを開発するというSAVERHにはうってつけのヘリポートということで、東京消防庁さんにお願いして実験に使わせていただくことにしました。しかし、使わせてもらっておいて何ですが、このヘリポート、なかなかすごいところにあります(だからこそ使わせてもらったのですが)。

奥多摩消防ヘリポート

SAVERHの2回目の飛行は伊豆大島へ行ってきました。滑走路への進入・着陸の評価をするためです。トンネル表示を使った進入着陸はこれまでもいろいろな所で実験をしてきましたが、HMDに表示するのは初めてです。

HMDを使って進入着陸

コックピットから見た大島空港

MuPAL-εを使った新しい研究テーマの飛行実験がはじまりました。

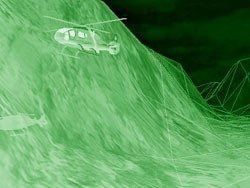

この研究では、ヘリコプタを使った災害救援や捜索救助を、夜間や悪天候時にも安全に実施できるようにするため、パイロットにわかりやすく飛行情報を見せる方法を開発します。島津製作所とNECとJAXAの共同研究として3年間かけて開発と実験を繰り返し、最終的には夜間に山岳地のヘリポートに着陸することを目標としています。これまでは「パイロット視覚情報支援技術の研究」とか「HMD-FLIR」(なんのことかは後で記述)とか呼ばれていましたが、本日初飛行の直前になってSAVERH(Situational Awareness Enhancer for Rescue Helicopter)というコード名が決まりました。これから3年間飛行実験を続けてゆきますので、どうぞよろしくお願いします。

この研究では、ヘリコプタを使った災害救援や捜索救助を、夜間や悪天候時にも安全に実施できるようにするため、パイロットにわかりやすく飛行情報を見せる方法を開発します。島津製作所とNECとJAXAの共同研究として3年間かけて開発と実験を繰り返し、最終的には夜間に山岳地のヘリポートに着陸することを目標としています。これまでは「パイロット視覚情報支援技術の研究」とか「HMD-FLIR」(なんのことかは後で記述)とか呼ばれていましたが、本日初飛行の直前になってSAVERH(Situational Awareness Enhancer for Rescue Helicopter)というコード名が決まりました。これから3年間飛行実験を続けてゆきますので、どうぞよろしくお願いします。

センサとデータベース情報を組み合わせて「肉眼では見えない情報」を表示

[このページを共有]